编者按:自第三次党代会召开以来,桂林理工大学党委团结带领全体师生员工,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,在党的建设、学科建设、科技创新、人才培养、国际交流合作等方面取得了一系列标志性成果和突破性进展,办学实力不断增强,社会影响力持续提升。在学校第四次党代会即将召开之际,党委宣传部特推出【奋进新征程 建功新时代】发展成就巡礼系列报道,系统展示近年来学校改革发展成果与宝贵经验,鼓舞全体桂工人坚定信心、昂扬斗志,共同谱写学校高质量发展新篇章。

第三次党代会以来,本科生院紧紧围绕立德树人根本任务,以提升人才培养质量为核心,遵循高等教育教学规律和人才成长规律,系统推进本科教育教学改革,大力拓展育人路径,不断优化育人机制,深入实施“八大计划”,不断开创本科教育工作新局面。

一、实施教学管理赋能计划

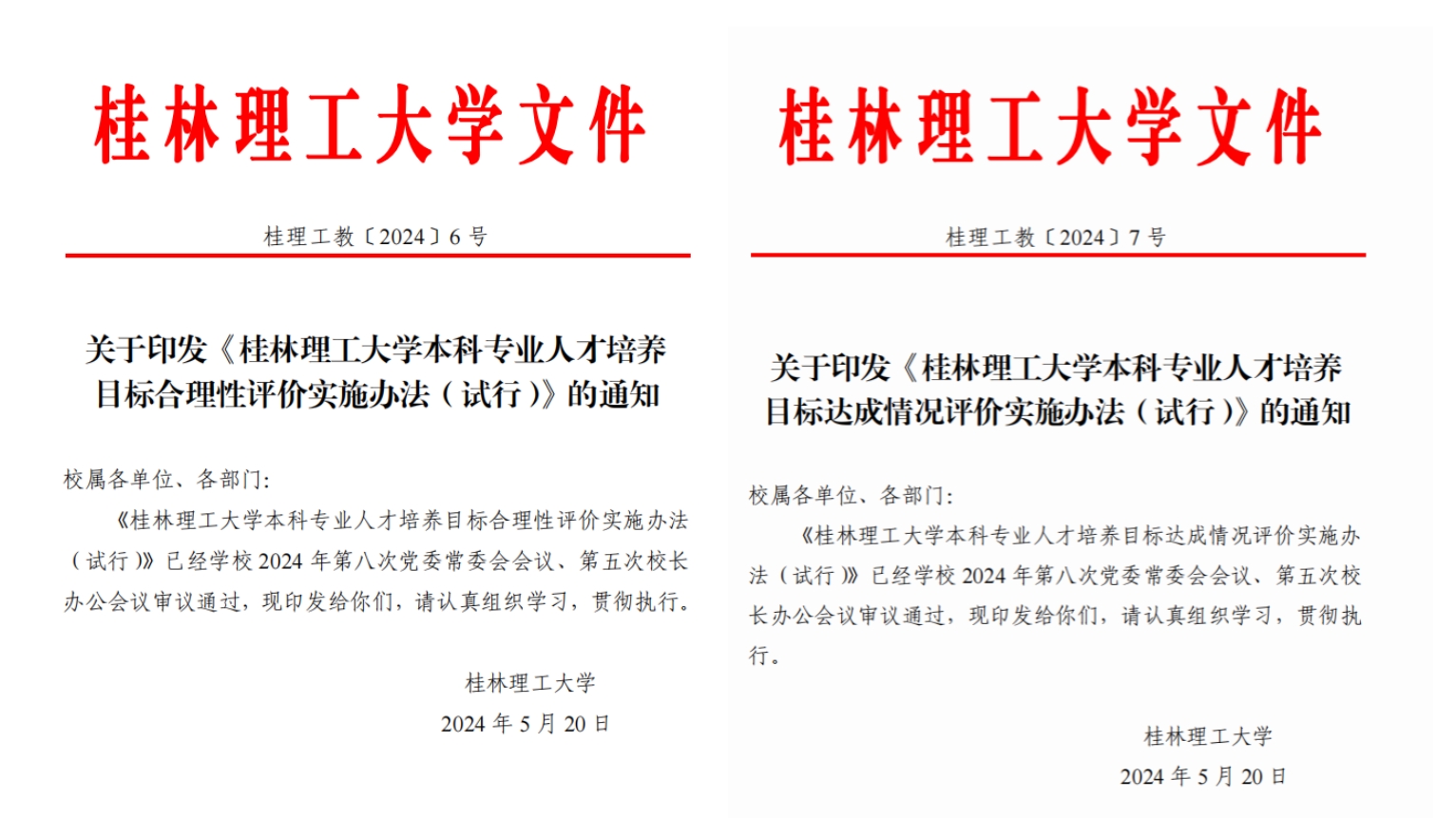

以提升管理效能为抓手,着力实现管理流程优化与模式创新,全面服务本科教育教学质量提升。一是加强顶层设计。以制度建设为主线挈领本科教育教学改革,五年来共制(修)订《桂林理工大学本科毕业要求达成情况评价实施办法(试行)》等教学管理制度53个,进一步夯实人才培养制度保障。二是推进教学信息化建设。主动适应新时代高等教育办学要求,基于数智教育理念,与超星集团联合创建AI知识创新中心;建设“教研系统”平台,对本科教学建设项目等进行集成管理,形成个人教学业绩画像;上线新版教务管理系统,优化毕业设计(论文)智能管理系统,转变常规教学管理方式切实为教师减负。三是开展审核评估工作。组织完成审核评估专家线上教学材料调阅工作和现场考察工作,制定学校《本科教育教学审核评估整改方案》,稳步推进整改工作。

制定本科教育专业人才培养目标达成情况、合理性评价实施办法

AI知识创新中心启动仪式现场

召开本科教育教学审核评估线上评估启动会

召开本科教育教学审核评估专家意见交流会

二、实施人才培养模式改革计划

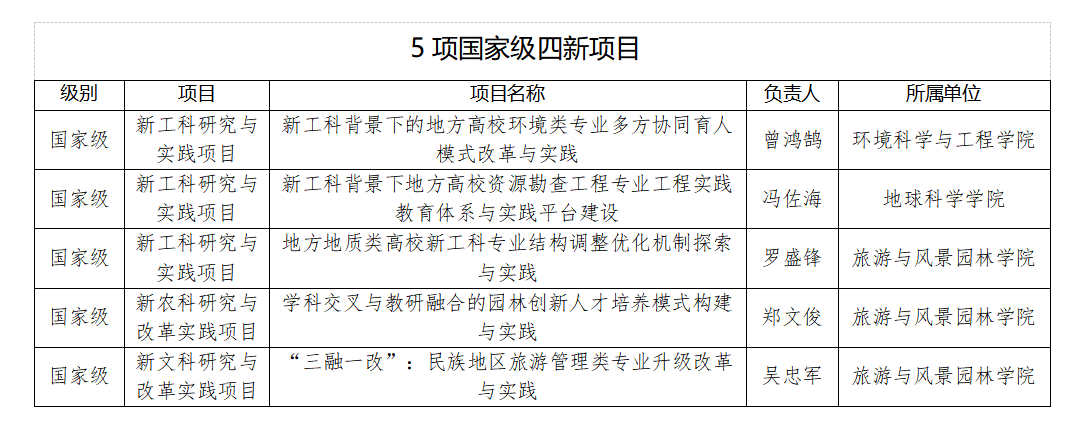

坚持以学生成长为中心,持续深化本科教育教学改革,推动人才培养模式多元化、体系化发展。一是扎实推进四新建设。获批国家级新工科、新农科、新文科研究与实践项目5项,自治区级18项,推动学科专业交叉融合与协同创新。二是创新人才培养机制。实施“卓越计划实验班”(5个专业)和“拔尖创新实验班”(6个专业)培养模式,开设基础学科拔尖学生培养基地班(2个专业)及”AI+实验班”(2个专业),并依托现代产业学院试点开设超融合实验班(1个专业),探索多主体协同育人长效机制。三是开展微专业建设。立项建设大数据智绘与仿真等5个校级微专业,推动专业结构优化与人才培养模式创新。

我校获5项国家级四新项目

本科教育教学大会现场

三、实施专业内涵式发展计划

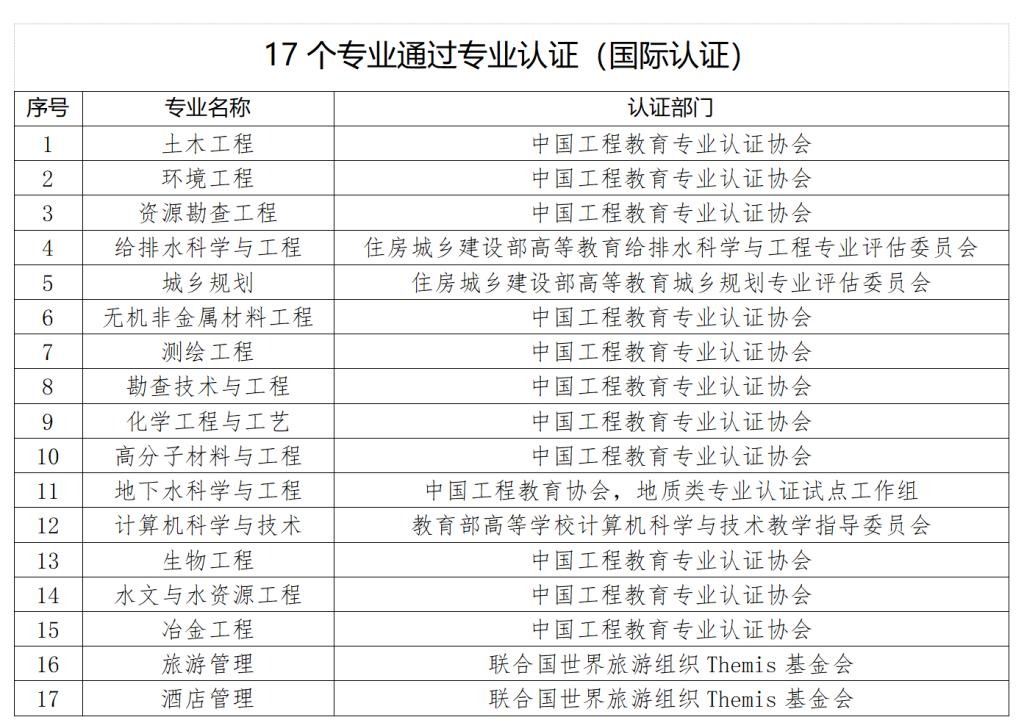

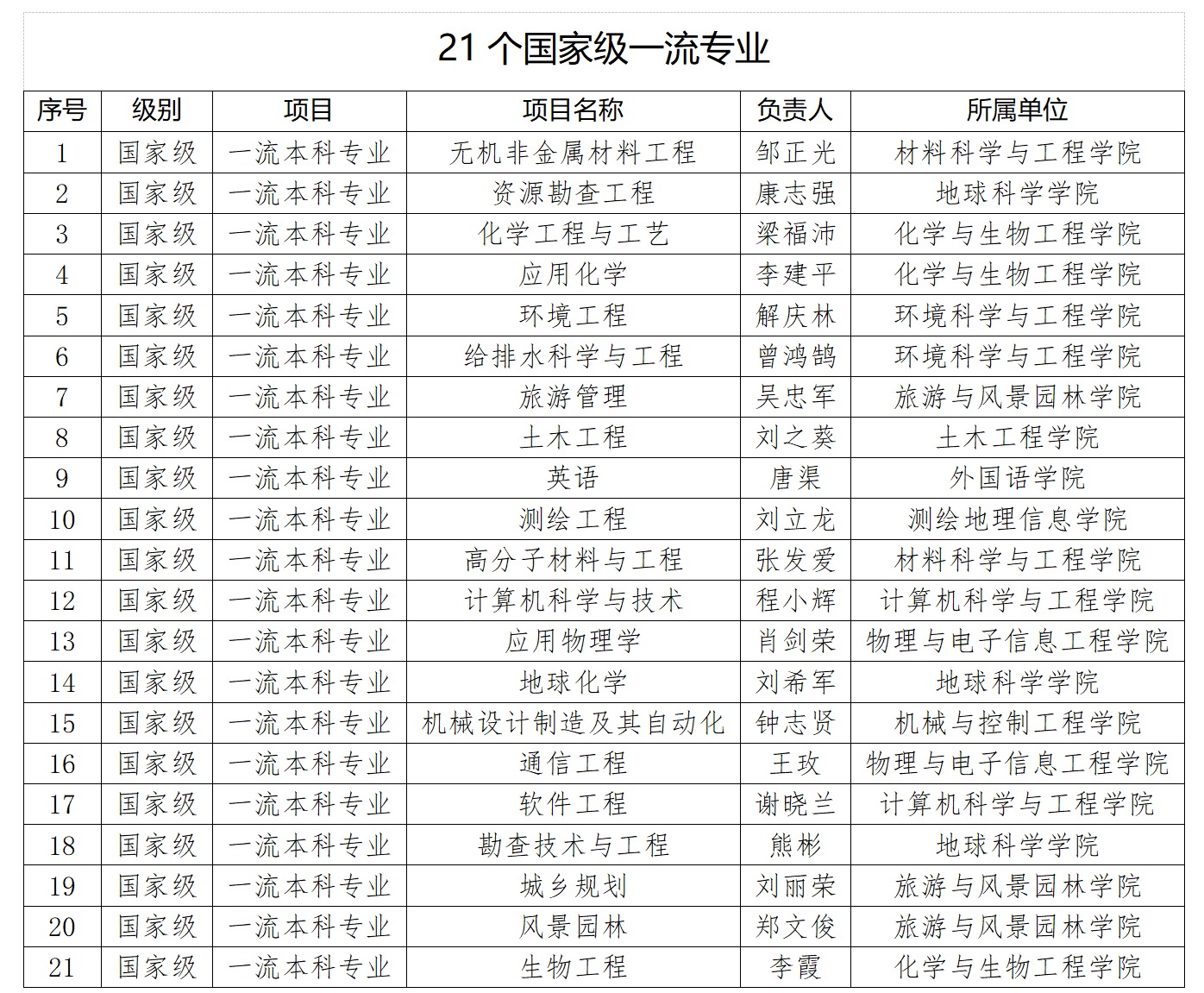

系统构建三级专业建设体系,持续推进专业结构优化与内涵提升。一是统筹推进工程教育与国际认证。以 OBE 理念为引领,强化国际实质等效,15个专业通过工程教育认证、2个专业获国际旅游组织认证,认证总数位居广西高校第2。二是深化专业分级建设机制。强化顶层设计与精准资源投入,获批国家级一流本科专业建设点21个、自治区级16个,专业建设质量与规模居全区前列。三是探索专业升级与数智化转型。制定《专业升级和数智化转型AI+专项行动实施方案》,探索“AI+”新专业方向,构建面向未来、适应新质生产力发展需求的高水平专业生态体系。四是推动本科专业综合评估。组织物流管理等30个专业参加广西普通高等学校本科专业综合评估,获评五星专业6个、四星专业15个、三星专业9个,专业建设成效显著。

我校17个专业通过专业认证(国际认证)

我校获批国家级一流本科专业建设点21个

本科专业升级和数智化转型启动仪式

“本科专业升级和数智化转型”专项行动实施方案评审答辩会现场

四、实施课程强基固本计划

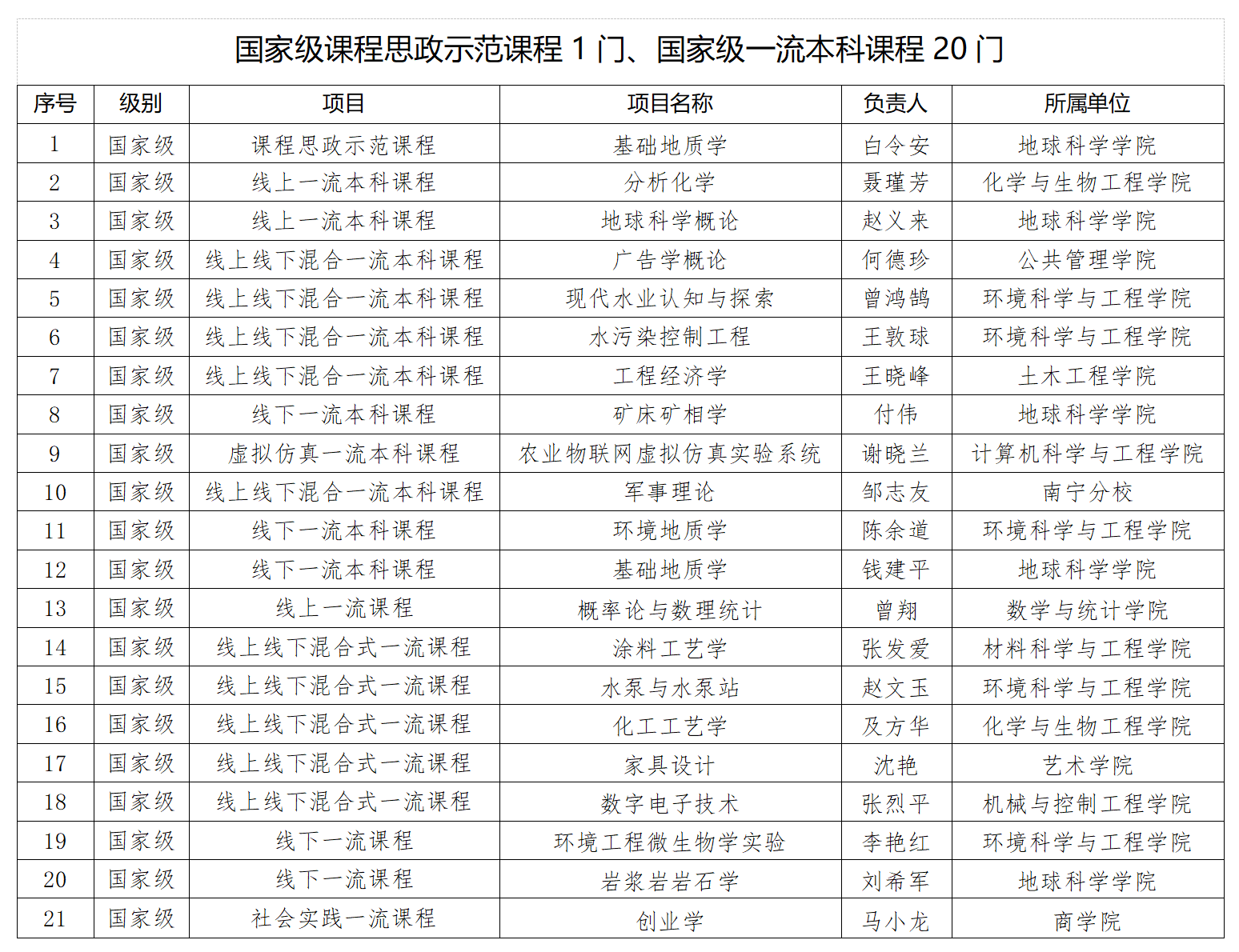

坚持以学生发展为中心,推动课程体系数智化、国际化、融合化发展。一是强化课程顶层设计。完成2800 余门课程教学大纲修订,系统设置跨学科课程与校企共建课程,推动知识结构从“专业分段”向“融合创新”转型。二是强化一流课程示范引领。建成国家级一流课程20门、自治区级一流课程69门,国家级课程思政示范课程1门、自治区级课程思政示范课16门,构建多层次高质量课程体系。三是深化数智化教学改革。构建“AII(AI+IP+IE)”课程模式,开设人工智能通识必修课1门,建成智慧课程37门。四是建设桂林理工大学课程中心。实施优课优酬,开展课程教考质量提升行动,增加课程挑战度;出台《课程目标达成情况评价实施办法》等制度,建立“设计-实施-评价-反馈”闭环管理,形成持续改进的课程建设生态。五是推动课程资源开放与共享。2门慕课先后出海印尼、泰国,3门课程入选中国-印尼全球融合式课堂,1门入选国家级数字化国际课程,课程国际影响力持续增强。

我校获批国家级课程思政示范课程1门、国家级一流本科课程20门

与泰国国家慕课平台ThaiMOOC召开会议

中国-印尼全球融合式课堂项目《污水处理》授课现场

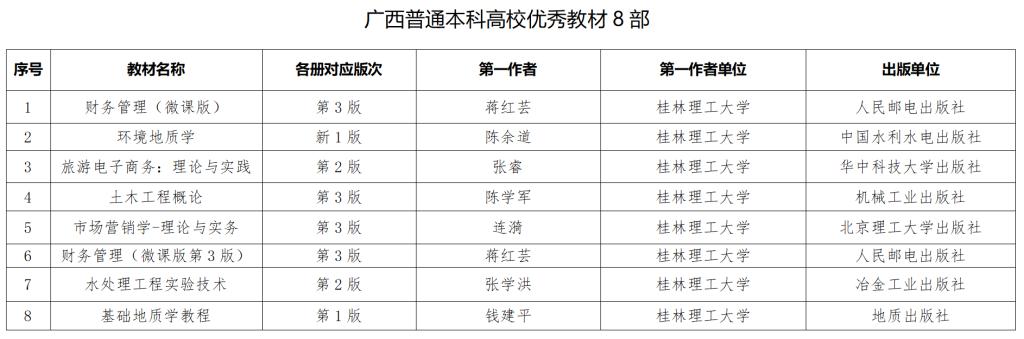

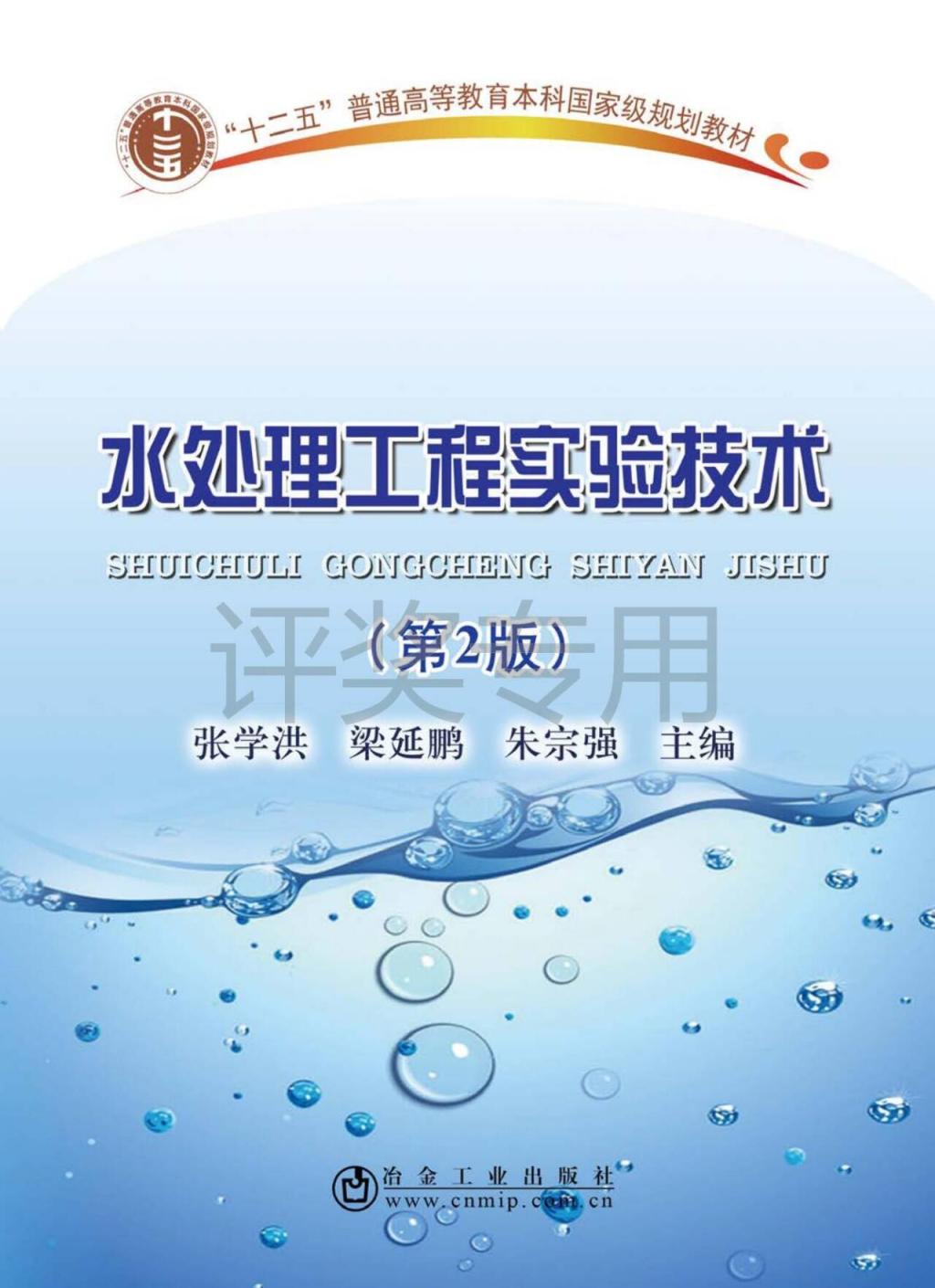

五、实施教材扩容培优计划

坚持守正创新,持续深化教材建设,着力构建具有学校特色、体现时代水平的教材体系。一是完善教材质量监控和评价机制。试点开展教材质量抽查评价,鼓励使用优质教材和近3年出版的新教材,确保教材建设和选用工作的思想性、规范性和科学性。二是打造面向未来的新形态教材。立足学校实际,聚焦关键学科领域,打造一批既彰显学校特色优势又面向未来的新形态教材。2020年以来,学校立项建设规划教材185项,出版教材103部。三是注重培育优质教材。组织参加近两届(2022和2024年)广西普通本科高校优秀教材评选工作,8部教材获奖(其中一等奖3部、二等奖5部);《基础地质学》等4部教材获推荐参评国家级“十四五”规划教材。

我校获批广西普通本科优秀教材8部

我校《水处理工程实验技术》(第2版)获评广西普通本科高校优秀教材

六、实施实践教学融合增效计划

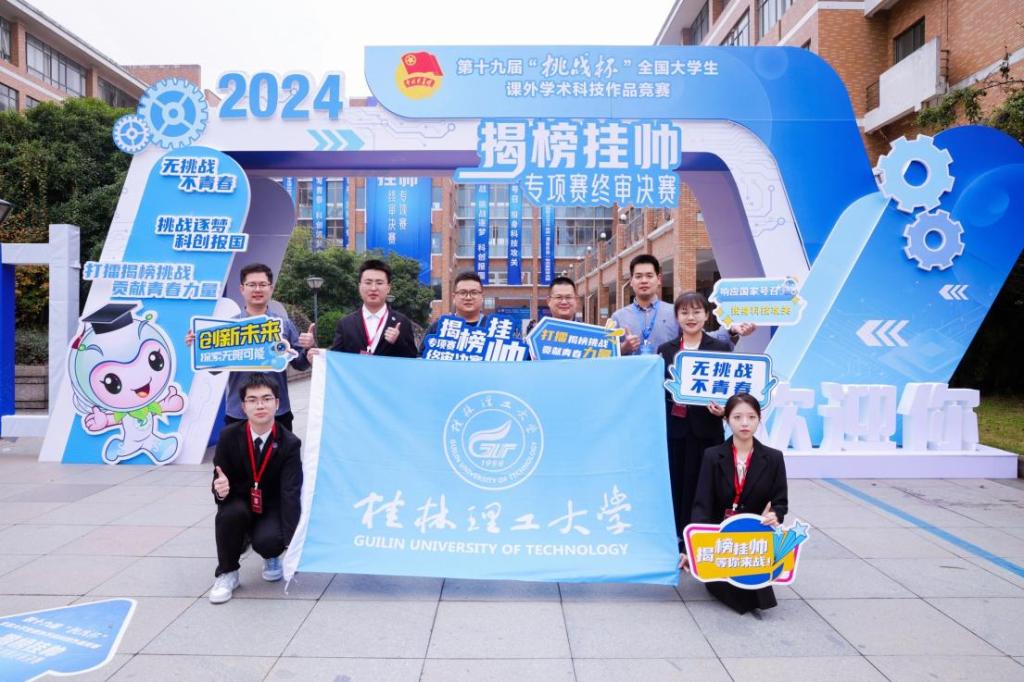

坚持以产业需求为导向,深化产教融合与科教融汇,推动人才培养与产业需求相适应。一是强化校企协同。获广西普通本科高校示范性现代产业学院4个、自治区特色化示范性软件学院1个、中国-东盟低碳建材与智能建造技术创新学院1个、自治区级基础学科拔尖学生培养基地2个、自治区级虚拟教研室8个、自治区级普通本科高校基层教学组织13个。二是推动实践教学改革。获批教育部实验教学和教学实验室建设研究项目1项(全区共5项),立项建设新一轮自治区级实验教学中心9个。2020年以来,获教育部产学合作协同育人项目87项。三是深化以赛促学。近五年学生获全国性学科竞赛奖3213项,省部级学科竞赛奖10513项,实践育人成果丰硕。

我校在第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛中获一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项

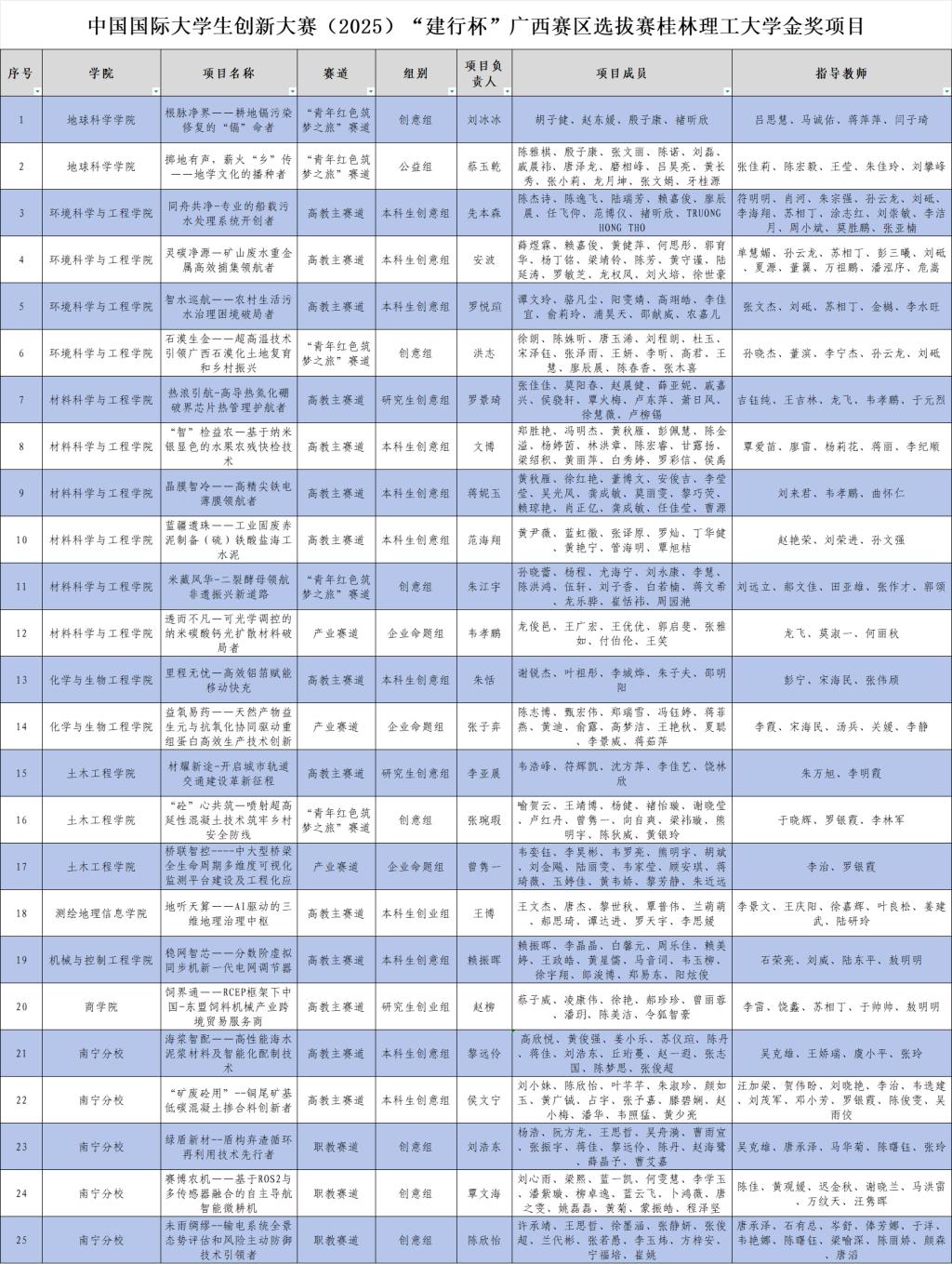

我校在中国国际大学生创新大赛(2025)“建行杯”广西赛区选拔赛中获25项金奖

七、实施教师教学能力提升计划

构建分层进阶式教师教学发展体系,推动教师能力持续提升。一是创新培训机制。开展“常规+专题+定制“的培训模式,近五年开展线上线下教学能力培训年均1.4万余人次,形成了“以培促教、以赛促教、教赛培融合”的教师成长新路径。二是强化教学竞赛引领。培育教研室、院、校三级教学竞赛梯队,教师获省部级及以上教学竞赛奖励240余项,在全国高校教师教学创新大赛中获国家级二等奖1项、三等奖1项,实现历史性突破。三是深化教学改革研究。开展有组织的教研教改,2020年以来,获批区级教育科学规划课题160项、教育部重点课题1项;获批区级本科教学改革工程项目293项;近两届(2021和2023年)获批自治区级教学成果奖34项,育人实效持续增强。

开展AI赋能教学及教师数字素养提升培训班

李莎教师团队在第四届全国高校教师教学创新大赛上喜获二等奖

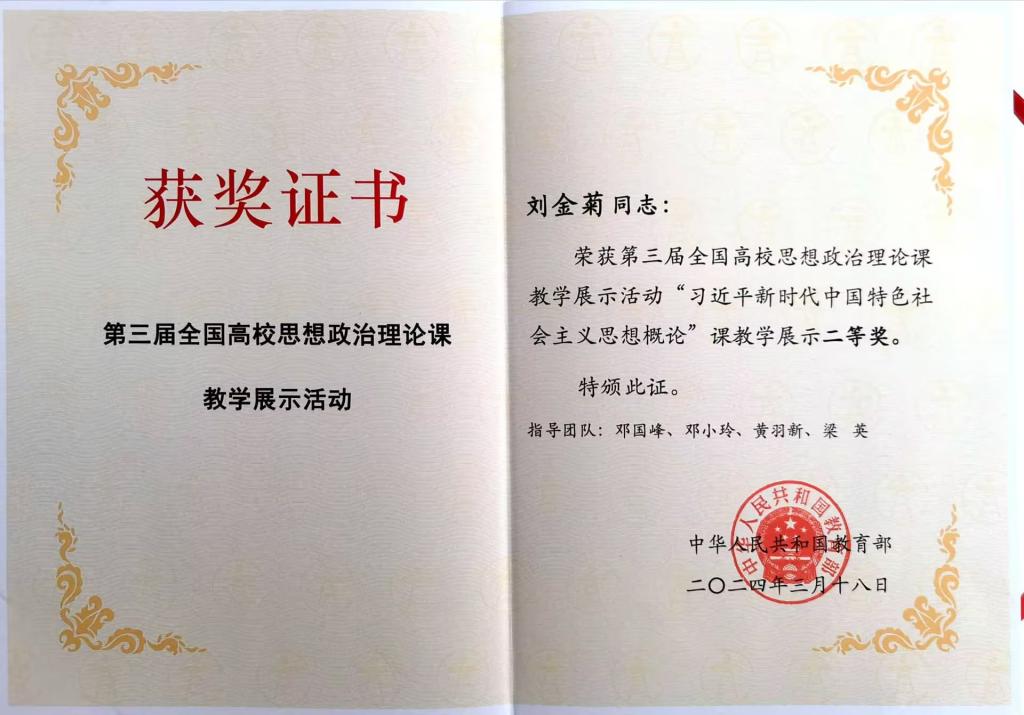

刘金菊老师获第三届全国高校思想政治理论课教学展示活动二等奖

八、实施质量监控闭环保障计划

构建“双轮四化”本科教学质量监控体系,推动教学质量持续提升。一是完善教学质量监控体系。实施“常态监测+专项评估”双轮驱动机制,建立多元主体协同监控组织体系与差异化质量标准体系。二是加强质量评估机制建设。开展两年一轮的校内本科专业评估,建立专业数字化评估分析系统,强化评估结果运用与整改落实。三是强化课堂质量监控。落实听课制度,推动教学单位以评促建、以评促改,构建闭环管理机制。

开展线上巡课

(一审:余文丽;二审:经本钊;三审:康志强)