10月24日,以“测地绘水,引领未来”为主题的科技成果转化现场发布会在桂林甘棠江畔成功举行。会议由我校与广西测绘激光雷达智能装备科技成果转化中试研究基地联合主办,来自清华大学、武汉大学、自然资源部南海调查中心、中国科学院南海海洋研究所、广西遥感学会、黑龙江测绘地理信息局等高校、科研院所、行业学会和企事业单位,以及南方测绘、中海达等多家行业企业代表,与多家媒体单位齐聚一堂,共同见证我校广西测绘激光雷达智能装备中试研究基地研发的“轻小型水深测量激光雷达(型号GQ-23)”正式发布。

发布会现场

发布会上公布的GQ-23四大“首次”技术突破成为焦点。项目负责人、我校原副校长周国清教授介绍,中试基地历经13年的研发创新和技术迭代,突破了国外技术封锁,系首次研发出无人船载单频激光器,首次突破双模式轻小型透射式光学收发技术,首次研制出水下多通道信号自反馈实时同步采集系统,首次突破单频LiDAR回波信号甄别技术,且该产品包括芯片在内的核心部件100%国产化,拥有完全自主知识产权。凭借过硬的技术与性能,GQ-23已斩获多项重量级奖项,包括中国专利优秀奖、日内瓦国际发明展金银奖(4项)、国家激光雷达创新奖、广西技术发明一等奖、广西科技进步一等奖、教育部科技成果二等奖等,并入选工信部“第一批先进适应技术”名单,成为我国水深探测领域技术实力的“代名词”。

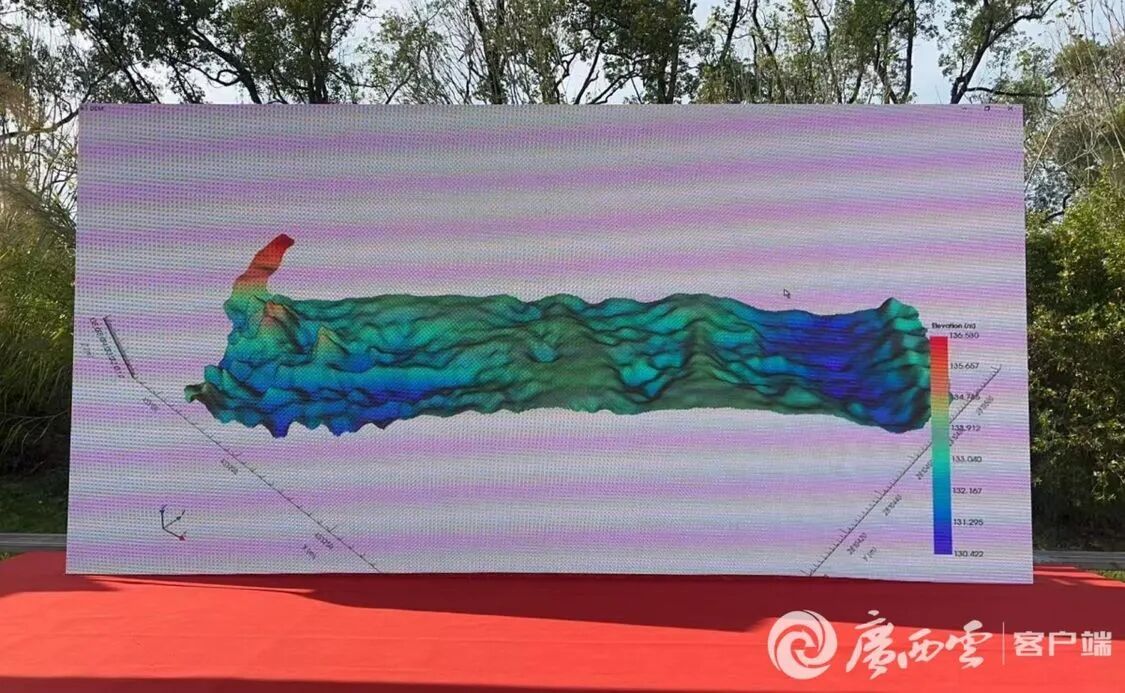

发布会现场进行了该款雷达产品数据采集与性能演示,仅用时3分钟便完成1万平方米水域测量,最大测量深度达20米,精度控制在6厘米内,而功耗仅35W,与国际同类产品相比,创下探测水深最深、体积最小、重量最轻、性价比最高,多项指标均位列世界第一。

无人机搭载着GQ-23整装待发

多位行业专家对该款产品给予了高度评价,由中国科学院院士、中国工程院院士、全国测绘与地理信息学知名专家组成的评价委员会一致认为,GQ-23不仅打破了欧美在水深测量激光雷达领域的技术封锁,更在双模透射式光学系统、纳秒级PMT门控、高速高精度多通道实时采集等技术上达到国际领先水平,整体性能处于国际先进水平。

水深探测装备是我国明确的35项“卡脖子”技术之一,其性能直接关系近海水深测量、争议岛屿保护及领土完整维护。GQ-23不仅突破了我国水深探测领域“卡脖子”技术,更在多项性能指标上超越国际同类产品,标志着我国在该领域实现从“跟跑”到“领跑”的跨越。

值得关注的是,GQ-23是我国唯一可推向市场的商业化水深探测激光雷达产品,实现了从“无”到“有”、从“追赶”到“超越”、从“研发”到“出口”的历史跨越。依托技术优势与价格竞争力,该装备预计3年内可占据国内市场主导地位,并逐步进入东南亚、南美、非洲等国际市场,为全球水深探测领域提供“中国方案”。

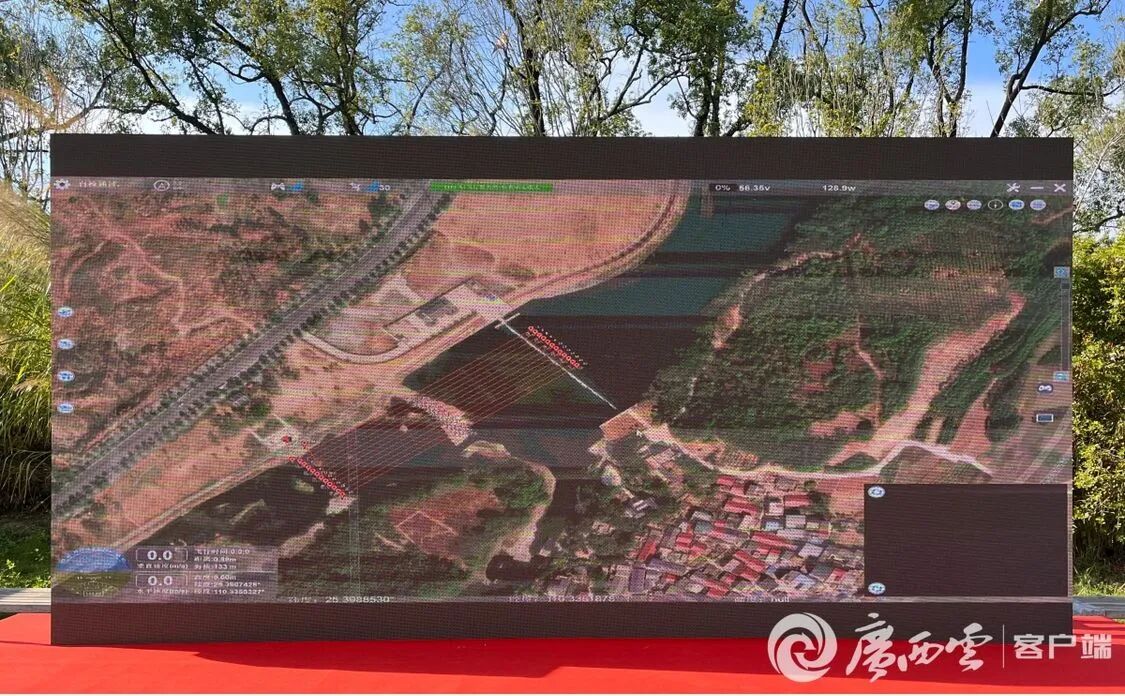

无人机传回的甘棠江航拍图(图片来源:广西云)

大屏幕上实时显示三维河床图像(图片来源:广西云)

该成果发布后,受到社会与行业的广泛关注,人民网、新华网、中央电视台、中新网、广西日报、广西电视台等多家权威媒体进行了深入报道。

(一审:孙谦谦;二审:骆靖璇;三审:雷绍湖)