编者按:为深入贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》和自治区数字经济发展战略,学校锚定“人工智能+”学科建设方向,通过优化学科布局、深化产教融合、搭建创新平台等举措,全力推进人工智能与区域产业深度融合。在这片孕育创新的热土上,桂工科技劳动者正以独特方式诠释新时代的劳动内涵——他们将实验室化作数字农田,用代码编织智能经纬,在八桂大地播撒新质生产力的种子。值此“五一”国际劳动节之际,让我们聚焦这些深耕AI领域的躬耕者:看算法代码如何化作破土新芽,看数据洪流怎样灌溉产业沃野,看桂工人如何以创新为笔,续写“劳动创造未来”的时代篇章。

计算机科学与工程学院/人工智能学院实验室里,键盘敲击声与设备运行声此起彼伏。谢晓兰教授正带领团队进行数据处理和算法调试,白板上密密麻麻的公式见证着思维碰撞的火花。值此“五一”劳动节来临之际,我们走近这位深耕AI领域多年的学者,感受劳动精神在科研与教学中的璀璨光芒。

翻开谢晓兰教授的科研履历,处处可见“顶天立地”的追求。多年来,她主导或参与了国家自然科学基金、国家重点研发计划、863计划等15项国家级和省部级项目,获广西科技进步奖二等奖1项,以第一作者出版专著3本,发表科研论文200余篇(其中核心期刊60余篇,SCI/EI收录140余篇)。在公共卫生应急领域,她与团队联合顶尖科研机构,日夜奋战研发“超算驱动的药物筛选与病原追踪系统”,以科技力量筑牢生命防线;在科技成果转化方面,她与行业龙头企业合作,突破智能感知等关键技术,实现超十亿元产值;在灌阳大源村,她带领团队用农业物联网技术改造农田,助力乡村振兴;她与学院老师共同研发的联网自动驾驶飞行器,已形成亿元级产业规模,实现国防与民用领域双突破。此外,她还积极开展科普培训,提升公众科学素养,用实际行动诠释“科技服务社会”的担当。

作为学科带头人,谢晓兰带领学院科研工作者聚焦国家“新一代人工智能”重大战略,在智能算法、大数据智能等领域持续深耕。实验室的灯光常常亮至深夜,团队成员为优化一个算法参数反复验证,为构建数据模型激烈讨论。凭借着这种精益求精的钻研精神,学院在智能制造、智慧医疗、智慧城市等领域取得累累硕果:在中科院一区/二区期刊发表论文100余篇,获批国家级/省部级项目100余项,授权发明专利70余项,科研经费达2000多万元。

谈及未来助力数字经济产业升级的路径规划,谢晓兰教授描绘了发展蓝图:“我们将深化与华为的战略合作,重点围绕四大维度发力。”这“四大维度”,即学院与华为共建的“AI+”学科体系建设、产学研协同创新、ICT基础设施升级、数智校园生态构建。同时,学院还将与润建股份有限公司构建全链条创新体系,聚焦突破“卡脖子”技术瓶颈。“我们希望通过校企合作,让实验室里的科研成果真正走向产业一线。”谢晓兰说。此外,学院还将在构建AI人才生态、区域辐射与国际合作等方面持续发力。

广西重点研发计划项目“多维度智慧街面巡防系统研发与应用示范”中自主研发的智慧街面巡防管理系统,可视化界面

谢晓兰教授十分重视校企合作平台建设。今年4月,学校与华为签署全面深化协议,合作扩展至算力基础设施、科研项目攻关等领域。在推动华为信息与网络技术学院建设过程中,面对华为认证标准与原有教学体系的差异,她带领团队创新构建“课证共生”实践课程体系,将华为认证标准与教学知识深度融合,开发“三级联动”培养模块,并依托华为云ModelArts平台搭建虚拟仿真实训环境,实现技术标准与教学目标的动态适配。针对师资实践经验不足的问题,学院选派教师赴华为参加技术培训,邀请华为工程师担任联合导师,并通过华为云与人工智能平台研发大模型课程,提升教师实战能力。通过建立长效协作机制,校企双方在设备投入、项目开发等方面的分歧逐步化解。例如在“机器设备异常声音识别诊断系统”研发中,学院负责算法优化,华为提供算力支持,成果反哺教学案例库。

目前,华为信息与网络技术学院已累计培养300余名获华为认证的复合型人才,学生团队连续三年斩获华为ICT大赛全国奖项,平台有效支撑了广西智慧城市、智能制造等领域的技术升级。谢晓兰表示,未来将继续拓展与华为在AI大模型、信创等方向的合作,推动“技术研发—产业应用—人才输送”闭环生态建设。

如今,学院师生正携手华为技术有限公司、自治区科技厅、漓江生态保护研究院等数十家单位和企业机构,在AI领域多点开花——为警务卷宗装上“智能大脑”,为漓江流域治理注入数字力量,让企业机器设备的异常声音“无所遁形”,让城市街面巡防实现智慧升级……从民生服务到产业赋能,从生态保护到社会治理,一个个重点科研项目正如火如荼推进,勾勒出AI技术与社会发展深度融合的生动图景。

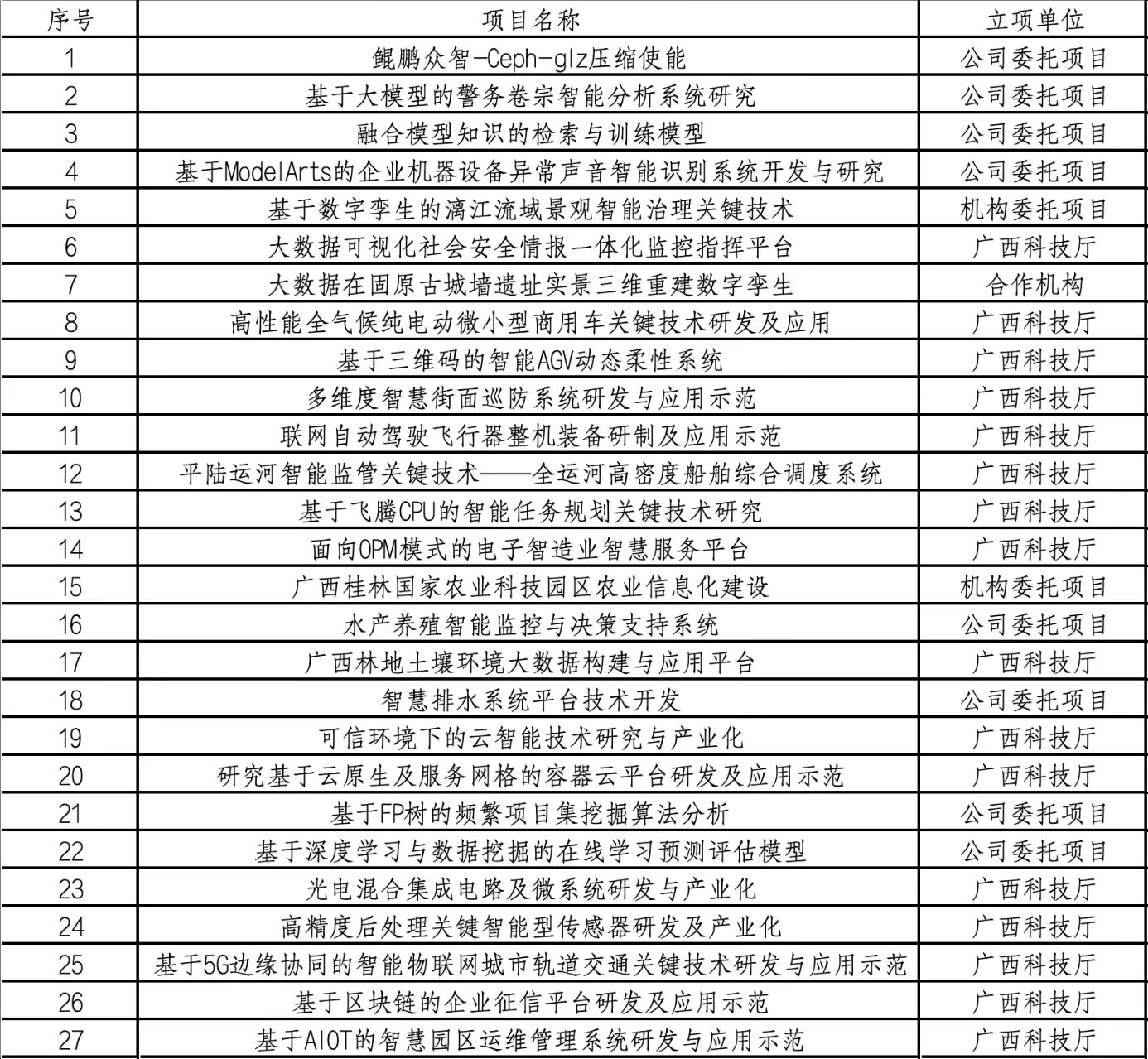

当前学院重点推进科研项目一览表

对于投身AI领域的青年学子,谢晓兰教授满怀期许:要守根基,筑牢数学与算法基础,深耕AI底层逻辑,警惕“技术快餐化”;要拓边界,主动拥抱跨学科融合,在智慧医疗、农业等民生场景中寻找创新切口,让技术扎根大地;要担使命,坚守科技伦理,以“解决问题”而非“追逐热点”为导向,在广西产业转型中锤炼真本领。“AI是工具,人才是灵魂。愿你们永葆好奇与韧性,做有温度的技术开拓者,以智慧之光点亮壮乡未来!”她说。

在人工智能的赛道上,谢晓兰教授和她的团队以劳动精神为帆,在科研与教学的海洋中破浪前行,用智慧和汗水为广西数字经济发展和产业升级贡献力量,书写着新时代的奋斗篇章。

(一审:孙谦谦;二审:骆靖璇;三审:雷绍湖)