编者按:为深入贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》和自治区数字经济发展战略,学校锚定“人工智能+”学科建设方向,通过优化学科布局、深化产教融合、搭建创新平台等举措,全力推进人工智能与区域产业深度融合。在这片孕育创新的热土上,桂工科技劳动者正以独特方式诠释新时代的劳动内涵——他们将实验室化作数字农田,用代码编织智能经纬,在八桂大地播撒新质生产力的种子。值此“五一”国际劳动节之际,让我们聚焦这些深耕AI领域的躬耕者:看算法代码如何化作破土新芽,看数据洪流怎样灌溉产业沃野,看桂工人如何以创新为笔,续写“劳动创造未来”的时代篇章。

五月的桂北大地,青山含翠,漓江泛波。在这个致敬劳动、礼赞创造的季节里,旅游与风景园林学院/植物与生态工程学院院长郑文俊教授正带领团队深耕“AI+文旅”领域,以科技创新激活传统文化的生命力,用劳动精神书写数字时代的文旅答卷。

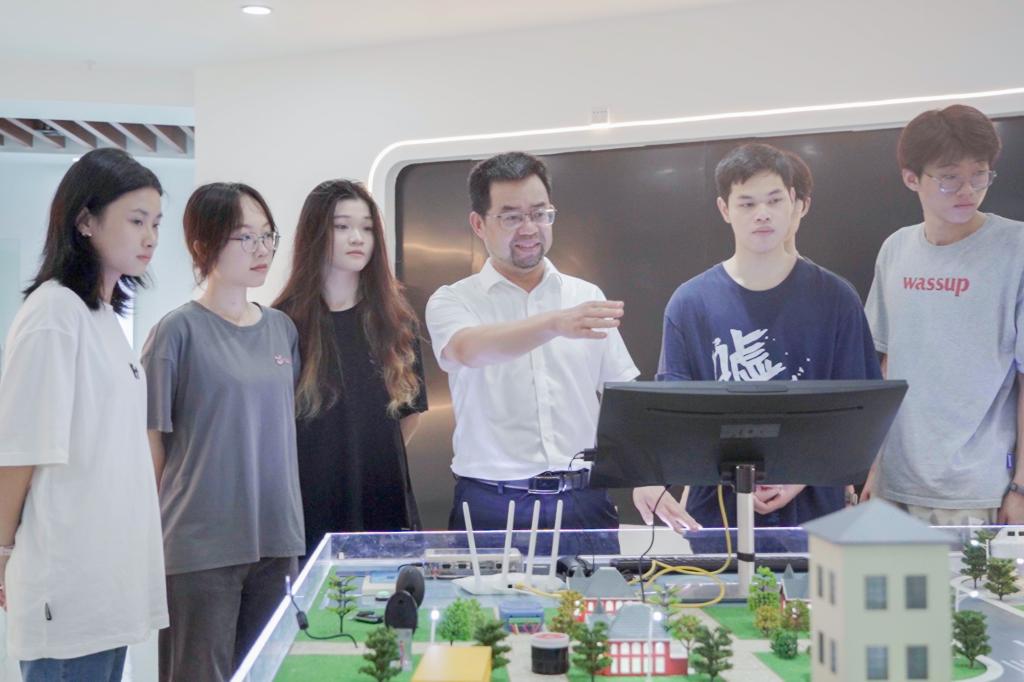

郑文俊教授为学生讲解智慧文旅应用原理

早在2015年,学校便前瞻布局智慧旅游教育,开办智慧旅游管理专业方向,将人工智能、大数据技术与旅游管理深度融合。经过多年探索,学院的技术应用已结出累累硕果:运用机器学习与物联网技术构建的“旅游目的地安全预警平台”,如今已覆盖广西多个景区,通过实时监测客流、天气等关键数据,为政府部门科学决策提供精准支撑;为景区量身打造的“三维虚拟旅游系统”“智慧导览平台”等应用,则让游客得以沉浸式体验桂林山水之美。谈及这些成果,郑文俊教授如数家珍:“我们开发的智能消防与车辆管理系统已在多个景区落地,这不仅是技术层面的突破,更是对旅游安全的全方位守护。”

这些智慧文旅成果并非闭门造车的产物,而是始终扎根于广袤的八桂大地。郑文俊教授及其团队秉持“把论文写在祖国大地上”的理念,将田野调查、实地勘测作为科研根基。在侗族乡土景观研究中,团队成员走遍大大小小的村寨,记录下每一块青石板的纹理、每一座风雨桥的弧度,通过系统解析其环境适应营造智慧,建立起珍贵的侗族文化景观基因库。围绕漓江流域乡村遗产保护,团队开展多尺度系统建构与数字化表达研究,搭建起多维数据平台实现景观遗产动态监测与可视化展示,推进了漓江流域传统村落活态化保护技术集成。在喀斯特生态修复项目中,团队提出的植被营造方案更是巧妙平衡生物多样性与景观美学,相关示范工程已成为世界自然遗产地生态保护的标杆案例。

郑文俊教授及其团队在进行漓江流域喀斯特多彩景观植被营造技术冠岩示范点建设

在这些实践背后,是扎实的科研积累作为支撑。郑文俊教授先后主持国家自然科学基金2项、国家社会科学基金1项,承担科技部重点研发、教育部人文社科、广西重点研发、广西哲社等项目多项课题。其研究成果不仅形成理论突破,更注重转化应用,诸多规划导则、技术标准与示范案例在实践中落地生根,真正实现了科研服务社会的初心使命与价值追求。

在深化产教融合方面,学院与广州翼然科技股份有限公司长达十余年的合作堪称典范。校企双方建立起人才共育、技术共研的创新机制:企业提供实战岗位与研发需求,师生团队为企业量身打造智慧旅游产品;企业工程师走进课堂传授实战经验,学院教师为企业攻关技术难题。这种深度合作模式通过“企业出题、高校答题”的方式,将真实行业需求转化为教学案例与科研课题。桂林唐朝国际旅行社董事长更是将企业跨境旅游模式总结提炼为教学案例,并参与MTA课程开发与授课,并在海外考察期间持续为学院人才培养方案建言献策。面对行业发展痛点,学院与企业共建联合实验室、申报科创中心的创新举措应运而生。这种优势互补的合作模式,推动教师团队深度参与企业技术攻关,助力旅游产业加速数智化转型。

在郑文俊教授看来,“劳动精神”是科研攻关的必备品格。当前,学院正与企业联合研发漓江传统村落保护与旅游活化智慧平台及两款旅游导览AI眼镜。研发过程中,师生们直面技术难题、资源协调等挑战,以工匠精神反复打磨技术方案,加班加点、反复测试,攻克了一个又一个难关。这不仅推动科研项目取得突破,更在攻坚克难中锤炼了学生坚韧不拔、勇于创新的品质,为 “AI +文旅” 领域持续输送优秀人才。

对话尾声,郑文俊教授望向窗外的郁郁葱葱,坚定表示:“未来,我们将继续以劳动者的姿态躬身前行,使‘AI +文旅’成为连接过去与未来、技术与人文的桥梁,让传统智慧在数字浪潮中焕发新生,用AI之光照亮文旅产业的诗与远方。”这或许,正是对“五一”劳动精神最美的诠释。

(一审:骆靖璇;二审:孙谦谦;三审:雷绍湖)