编者按:为深入贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》和自治区数字经济发展战略,学校锚定“人工智能+”学科建设方向,通过优化学科布局、深化产教融合、搭建创新平台等举措,全力推进人工智能与区域产业深度融合。在这片孕育创新的热土上,桂工科技劳动者正以独特方式诠释新时代的劳动内涵——他们将实验室化作数字农田,用代码编织智能经纬,在八桂大地播撒新质生产力的种子。值此“五一”国际劳动节之际,让我们聚焦这些深耕AI领域的躬耕者:看算法代码如何化作破土新芽,看数据洪流怎样灌溉产业沃野,看桂工人如何以创新为笔,续写“劳动创造未来”的时代篇章。

当晨曦的第一缕阳光温柔地洒向窗台,测绘地理信息学院院长李景文教授早已端坐在电脑前,开启了一天的科研征程。在“五一”国际劳动节来临之际,这位扎根人工智能领域多年的学者,向我们讲述了他和团队用智慧与汗水书写的奋斗故事。

测绘地理信息学院院长李景文(左一)在指导使用VR设备台

在桂北秀美的山水之间,李景文教授率领团队交出了一份令人瞩目的成绩单。他们自主研发的遥感影像智能解译平台,宛如为广西的自然资源装上了“智慧之眼”,使得山川地貌的细微变化都能被精准捕捉;AI驱动的数字孪生引擎,成功攻克大规模地理空间三维建模及AI分析的技术壁垒;跨境智慧旅游全域服务平台更是跨越山海,服务6个东盟国家,并获得国内领先认证。展望未来,深化国际合作、加速产学研融合、实施“AI+”人才工程等一系列举措,正为广西数字经济发展注入源源不断的强劲动力。

在产学研深度融合与协同创新的探索道路上,重重困难接踵而至。在桂林芳土地智慧农业系统开发初期,团队带着精心设计的方案走进田间地头,却遭遇了“水土不服”的困境。面对实践与理论之间的巨大鸿沟,团队成员展开了无数次激烈讨论,反复进行实地调研。那段日子里,实验室的灯光常常亮至深夜,办公桌上一摞摞写满标注的笔记本,无声地记录着他们的不懈努力。最终,“场景驱动需求转化”机制应运而生,适配广西喀斯特地貌的智能水肥调控系统,让农田重新焕发出勃勃生机。

科技成果转化的道路同样充满艰辛。在校企合作中,常见的权属模糊等难题成为横亘在面前的阻碍。李景文带领团队反复研究、深入推敲,创造性地推出“专利池+动态收益分成”模式,成功将地理信息处理等核心技术向南方测绘等企业转化,搭建起了稳固的校企合作桥梁。

多年来,李景文教授带领团队围绕“数据建模-算法创新-应用服务”研究体系深耕不辍,在三个关键领域谱写着科研服务社会的壮丽篇章。在地理时空大数据建模与挖掘方向,团队主持的广西自然科学基金重点项目“地理空间细胞元模型构建理论”,突破了空间实体多属性协同管理的难题;在数字孪生智能算法研发方向,围绕“多源异构数据库智能共享关键技术”完成多项科研项目,研发的时空数据融合引擎已成功应用于数字孪生智能推演平台;在“科研创新-社会服务”协同发展方向,团队参与自治区政务数据融合项目,构建的时空大数据平台为跨境贸易智能决策提供了有力支撑。这些成果形成“科研-育人-产业”闭环体系,将理论创新与广西区域发展需求深度融合,让实验室里的技术突破转化为服务八桂大地的实用成果,生动践行了“把论文写在祖国大地上”的科研初心。

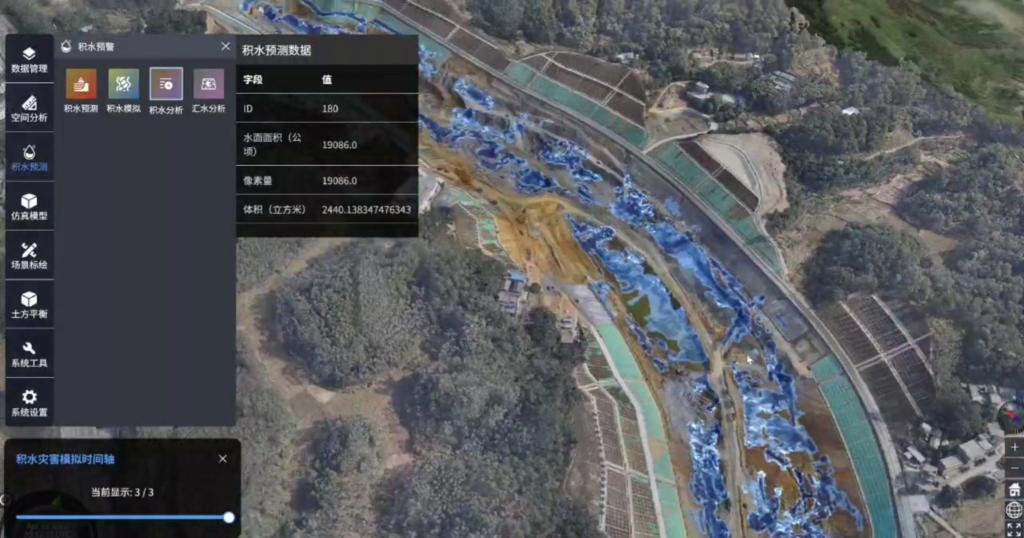

李景文教授时常感慨:“只有让科技工作者在破解现实难题中锤炼多维能力,才能培育出既精通代码逻辑,又深谙大地脉搏的新质生产力人才。”当前,学院正聚焦基于多模态大模型的广西洪涝灾害数字孪生推演系统、服务国家战略的平陆运河建设辅助平台这两大战略级“AI+”创新工程项目。在平陆运河建设辅助平台项目攻坚阶段,团队遭遇了时空异质数据融合这一业界难题。但雨季的泥泞没有阻挡他们前进的步伐,大家秉持“用算法丈量大地”的信念,在施工现场安营扎寨、日夜奋战,终于研发出多源异构数据耦合算法。“屏幕里的智能推演必须与泥水中的传感器相互印证。”李景文教授坚定地说。正是这种“数字推演+物理感知”的闭环验证模式,让团队成功承担起广西洪涝灾害数字孪生推演系统的建设任务,为应急管理提供了坚实可靠的决策依据。

平陆运河积水监测预警系统模拟极端降雨情况

李景文教授也满怀深情地寄语青年学子,希望大家不仅要积极投身“AI+”领域,更要努力成为AI的创造者和探索者,以“三原色”绘就精彩的AI人生:夯实算法根基的“理性蓝”,在智慧制造等场景中解码大地的脉动;淬炼攻坚胆识的“创新金”,向空间大模型等战略领域奋勇进军;永葆家国情怀的“赤诚红”,让AI技术深深融入八桂乡土的基因密码。

从实验室的方寸之地到广袤的八桂大地,从数据代码的虚拟世界到田间地头的现实场景,李景文教授和他的团队用实际行动诠释着新时代的劳动精神。他们用智慧和汗水,在人工智能领域书写着属于劳动者的精彩篇章,也为广西的发展描绘着更加美好的未来图景。

(一审:孙谦谦;二审:李娟;三审:雷绍湖)